УЙ▓т«ХсЂ«Тќ╣сЂФсЂесЂБсЂдсђЂуЋЉсѓёУЙ▓СйюуЅЕсѓњУёЁсЂІсЂЎуЇБт«│сЂ»сђЂтѕЄсЂБсЂдсѓѓтѕЄсѓіжЏбсЂЏсЂфсЂётЋЈжАїсЂДсЂЎсђѓ

жЄјућЪж│ЦуЇБсЂФсѓѕсѓІУЙ▓СйюуЅЕсЂфсЂЕсЂ«УбФт«│сЂ»сђЂт╣│Тѕљ22т╣┤сѓњсЃћсЃ╝сѓ»сЂФТ»јт╣┤т░ЉсЂЌсЂџсЂцТИЏт░ЉсЂ»сЂЌсЂдсЂёсѓІсѓѓсЂ«сЂ«сђЂт╣│Тѕљ27т╣┤сЂ«сЃЄсЃ╝сѓ┐сЂФсѓѕсѓІсЂет╣┤жќЊУбФт«│жАЇсЂ»ТюфсЂа170тёётєєсѓњУХЁсЂѕсЂдсЂісѓісђЂТЌЦТюгсЂ«УЙ▓ТЦГсЂИТи▒тѕ╗сЂфсЃђсЃАсЃ╝сѓИсѓњСИјсЂѕуХџсЂЉсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

т«│уЇБсЂ«уе«жАътѕЦсЂДсЂЮсЂ«УбФт«│жАЇсѓњУдІсЂдсЂ┐сЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

|

тІЋуЅЕ |

ж╣┐(сѓисѓФ№╝Ѕ |

уїф№╝ѕсѓцсЃјсѓисѓи№╝Ѕ | сѓФсЃЕсѓ╣ | уї┐№╝ѕсѓхсЃФ№╝Ѕ |

| УбФт«│жАЇ | 59тёётєє | 51тёётєє | 16тёётєє | 10тёётєє |

сЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂФУјФтцДсЂфжАЇсЂФтЈісЂХсЂЊсЂесЂїсѓЈсЂІсѓісЂЙсЂЎсђѓт«│уЇБУбФт«│сЂФтЈЌсЂЉсЂфсЂёсЂЪсѓЂсЂФжў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓёсЂЮсЂ«С╗ќт«│уЇБсЃЇсЃЃсЃѕсђЂжЏ╗Т░ЌТЪхсЂфсЂЕТДўсђЁсЂфт»ЙуГќсЂїсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

жќбжђБтЋєтЊЂ

т«│уЇБт»ЙуГќсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«жў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сђђ50Тъџсѓ╗сЃЃсЃѕ

https://www.kensetsu-shizai.com/products/list.php?category_id=816

уЏ«ТгА

- 1 т«│уЇБт»ЙуГќсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«жў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЃ╗сЃЇсЃЃсЃѕтЋєтЊЂсЂ«уе«жАъ

- 2 ті╣ТъюуџёсЂФжў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓњУеГуй«сЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«сЃЮсѓцсЃ│сЃѕ

- 3 сЃ»сѓцсЃцсЃ╝сЃАсЃЃсѓисЃЦсЂФсѓѕсѓІжў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЂ«УеГуй«Тќ╣Т│Ћ

- 4 т«│уЇБт»ЙуГќсЂ»тю░тї║№╝ѕжЏєУљй№╝ЅтЇўСйЇсЂДсЂ«тЇћтіЏсЂїт┐ЁУдЂ

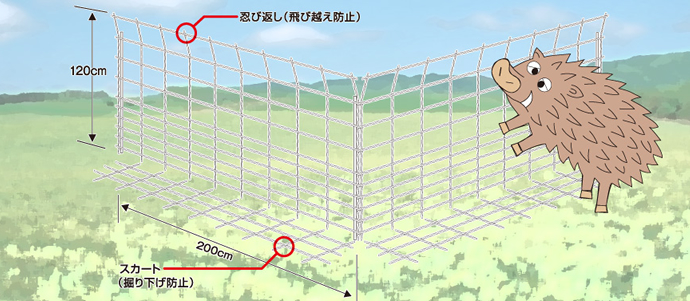

- 5 сѓцсЃјсѓисѓисѓёсѓисѓФсЂфсЂЕсЂ«тІЋуЅЕсЂІсѓЅУЙ▓СйюуЅЕсѓњт«ѕсѓІсЂФсЂ»

т«│уЇБт»ЙуГќсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«жў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЃ╗сЃЇсЃЃсЃѕтЋєтЊЂсЂ«уе«жАъ

т«│уЇБт»ЙуГќсЂ»сђЂтђІС║║сЃгсЃЎсЃФсЂДт»ЙуГќсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓёсђЂтЋєтЊЂсѓњт░јтЁЦсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓсЂЮсѓїсЂДсЂ»сђЂсЂЮсЂ«уе«жАъсЂесЃАсЃфсЃЃсЃѕсЃ╗сЃЄсЃАсЃфсЃЃсЃѕсѓњУдІсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

сђљсЃѕсѓ┐сЃ│сЂДсЂ«жў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сђЉ

сЃѕсѓ┐сЃ│сЂДуЋЉсѓёУЙ▓СйюуЅЕсѓњтЏ▓сЂєС║ІсЂФсѓѕсЂБсЂдсђЂуЏ«жџасЂЌті╣ТъюсЂїТюЪтЙЁсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЊсѓїсЂ»сђЂсѓцсЃјсѓисѓисѓёсѓисѓФсЂфсЂЕсЂ«жБЏсЂ│Уи│сЂГсѓІтІЋуЅЕсѓѓтљЉсЂЊсЂєтЂ┤сЂїУдІсЂѕсЂфсЂёта┤ТЅђсЂФсЂ»тЪ║ТюгуџёсЂФжБЏсЂ│УЙ╝сЂЙсЂфсЂёсЂесЂёсЂєу┐њТђДсѓњтѕЕућесЂЌсЂЪті╣ТъюсЂДсђЂт«│уЇБсѓњуЋЉсЂФУ┐ЉсЂЦсЂЇсЂФсЂЈсЂЈсЂЋсЂЏсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсѓІсЂеУеђсѓЈсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЪсЂасЂЌсђЂсЃѕсѓ┐сЃ│сЂ»жџЎжќЊсЂїсЂДсЂЇсѓёсЂЎсЂЈуфЂуа┤сЂЋсѓїсѓёсЂЎсЂёсЂесЂёсЂєжЏБуѓ╣сѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

сђљжў▓уЇБсЃЇсЃЃсЃѕсђЉ

тЏЏУѓбсѓёУ╣ёсЂфсЂЕсЂїсЃЇсЃЃсЃѕсЂФжБЪсЂёУЙ╝сѓђсЂЊсЂесѓњтФїсЂїсѓІсЂесЂёсЂєТђДУ│фсѓњтѕЕућесЂЌсЂдсђЂуЇБсѓњУ┐ЉсЂЦсЂЇсЂФсЂЈсЂЈсЂЋсЂЏсѓІті╣ТъюсЂїТюЪтЙЁсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЙсЂЪсђЂТ»ћУ╝Ѓуџёт«ЅСЙАсЂФућеТёЈсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїтЈ»УЃйсЂДсђЂУеГуй«сѓѓсЂЮсѓїсЂ╗сЂЕжЏБсЂЌсЂЈсЂфсЂёсЂесЂёсЂєуѓ╣сЂ»сЃАсЃфсЃЃсЃѕсЂ«СИђсЂцсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

ж│ЦуЇБсЂфсЂЕсЂ»сѓѓсЂАсѓЇсѓЊсѓцсЃјсѓисѓисђЂсѓисѓФсЂфсЂЕсЂ«т»ЙуГќсЂФсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЌсЂІсЂЌсђЂУеГуй«сЂїу░АтЇўсЂесЂёсЂєтЈЇжЮбсђЂуа┤сѓїсЂЪсѓітЎЏсЂ┐тѕЄсѓЅсѓїсЂЪсѓісЂЎсѓІсЂфсЂЕсђЂУђљС╣ЁТђДсЂ«тЋЈжАїсЂїт┐ЃжЁЇсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓ

сђљжЄЉуХ▓сЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сђЉ

СйЈт«ЁуГЅсЂДсѓѓСй┐сѓЈсѓїсѓІжаЉСИѕсЂфжЄЉуХ▓сЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЂДуЋЉсѓњтЏ▓сЂєсЂЊсЂесЂДсђЂсѓцсЃјсѓисѓисѓёсѓисѓФсЂфсЂЕсЂ«СЙхтЁЦсѓњжў▓сЂјсђЂуЋЉсѓњт«ѕсѓісЂЙсЂЎсђѓ

сѓцсЃјсѓисѓисЂ«та┤тљѕсЂ»1.5mС╗ЦСИісЂ«жФўсЂЋсЂїсЂѓсѓїсЂ░сђЂжБЏсЂ│УХісЂѕсЂдсЂ«СЙхтЁЦсѓњжў▓сЂљсЂеУеђсѓЈсѓїсЂдсЂісѓісђЂсѓисѓФсЂ«та┤тљѕсЂ»2.5mсЂ╗сЂЕт┐ЁУдЂсЂасЂесЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

т╝ит║дсЂїжФўсЂЈсђЂт«│уЇБсЂФуфЂуа┤сЂЋсѓїсЂФсЂЈсЂёсЂесЂёсЂєтцДсЂЇсЂфсЃАсЃфсЃЃсЃѕсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсЂїсђЂУеГуй«сЂїсѓёсѓётЏ░жЏБсЂДсђЂтђІС║║сЂДсЂ«т░јтЁЦсЂїтј│сЂЌсЂёсЂесЂёсЂєсЂ«сЂесђЂСЙАТа╝сЂїС╗ќсЂ«ТЪхсѓѕсѓісѓёсѓёжФўсЂёсЂесЂёсЂєжЃетѕєсѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

сђљсЃ»сѓцсЃцсЃ╝сЃАсЃЃсѓисЃЦжў▓уЇБТЪхсђЉ

сѓцсЃјсѓисѓисЂфсЂЕсѓњжў▓сЂљсЂЪсѓЂсЂ«ТЪхсЂесЂЌсЂдті╣ТъюуџёсЂФтѕЕућесЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїтЄ║ТЮЦсЂЙсЂЎсђѓсѓ│сЃ│сѓ»сЃфсЃ╝сЃѕућесЂ«т╗║ТЮљсЂесЂЌсЂдсѓѓСй┐ућесЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесЂІсѓЅсђЂУ╗йжЄЈсЂфСИісЂФсђЂт╝ит║дсѓѓсЂѓсѓісђЂУеГуй«сѓѓу░АтЇўсЂДсђЂт«ЅСЙАсЂесЂёсЂєсЃАсЃфсЃЃсЃѕсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

сЂЙсЂЪсђЂУ╗йсЂёсЂесЂёсЂєуЅ╣тЙ┤сЂІсѓЅжбесЂїт╝исЂёта┤ТЅђсЂДсѓѓжбесЂФуЁйсѓЅсѓїсЂдтђњсѓїсЂЪсѓіТіюсЂЉсЂЪсѓісЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїт░ЉсЂфсЂЈсЂфсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

жїєсЂ│сЂФсЂЈсЂёТЮљУ│фсЂДсЂцсЂЈсЂБсЂдсЂѓсѓісЂЙсЂЎсЂїсђЂжЋисЂёт╣┤ТюѕСй┐ућесЂЎсѓІсЂесѓхсЃЊсЂїсЂЇсЂдсЂЌсЂЙсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сђљжЏ╗Т░ЌТЪхсђЉ

уЇБсЂФжЏ╗Т░ЌсѓисЃДсЃЃсѓ»сѓњСИјсЂѕсѓІсЂЊсЂесЂДСЙхтЁЦсѓњжў▓сЂјУ┐йсЂёТЅЋсЂєсЂесЂёсЂєт»ЙуГќТќ╣Т│ЋсЂДсЂЎсђѓ

тІЋуЅЕсЂ«тГду┐њУЃйтіЏсѓњтѕЕућесЂЎсѓІсЂЪсѓЂсђЂуЋЉсѓёУЙ▓СйюуЅЕсЂІсѓЅТњЃжђђсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«ті╣ТъюсЂїтцДсЂёсЂФТюЪтЙЁсЂДсЂЇсѓІсЂ«сЂДсЂЎсђѓ

жЏ╗уиџтъІсЂ«сѓѓсЂ«сЂ»сѓцсЃјсѓисѓисѓёсѓисѓФсЂфсЂЕсЂФті╣ТъюуџёсЂДсђЂсЃЇсЃЃсЃѕтъІсЂ«сѓѓсЂ«сЂ»сѓхсЃФсЂФті╣ТъюуџёсЂасЂеУеђсѓЈсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ

сЂЪсЂасђЂС║║сЂїУДдсѓїсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂетЇ▒жЎ║сЂДсЂЎсЂЌсђЂУеГуй«сЂ«жџЏсЂФсѓѓС║ІТЋЁсЂФсЂцсЂфсЂїсѓІтЇ▒жЎ║ТђДсЂїсЂѓсѓІсЂЪсѓЂсђЂсЂѓсѓІуеІт║дсЂ«уЪЦУГўсЂїт┐ЁУдЂсЂДсЂЎсђѓсЂЙсЂЪсђЂт«ЅтЁеу«АуљєсЂ«тЙ╣т║Ћсѓѓт┐ЁУдЂсЂесЂфсѓІсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

ті╣ТъюуџёсЂФжў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓњУеГуй«сЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«сЃЮсѓцсЃ│сЃѕ

т«│уЇБсЂ«СЙхтЁЦсѓњУе▒сЂЋсЂфсЂёуѓ║сЂФсЂ»сђЂсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЂетю░жЮбсЂ«жџЎжќЊсѓњСйюсѓЅсЂфсЂёсђЂтЉетЏ▓сѓњтЁесЂдсЂЌсЂБсЂІсѓісЂетЏ▓сЂєсЂесЂёсЂБсЂЪсЂЊсЂесѓњтЙ╣т║ЋсЂЎсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

сѓцсЃјсѓисѓисѓёсѓисѓФсЂфсЂЕсЂ«т«│уЇБсЂ»сЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓњУи│У║ЇсЂЌсЂдуфЂуа┤сЂЎсѓІсЂеТђЮсѓЈсѓїсЂїсЂАсЂДсЂЎсЂїсђЂтю░жЮбсѓњТјўсЂБсЂдСЙхтЁЦсЂЎсѓІсѓ▒сЃ╝сѓ╣сѓёсђЂсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЂ«жџЎжќЊсѓњУдІсЂцсЂЉтЄ║сЂЌсЂдСЙхтЁЦсЂЎсѓІсЂЊсЂесѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

сЂЮсЂ«сЂЪсѓЂсђЂтЙ╣т║ЋсЂЌсЂЪжџЎжќЊт»ЙуГќсЂїт«│уЇБсЂ«СЙхтЁЦсѓњжў▓сЂљжЇхсѓњТЈАсѓІсЂеУеђсЂБсЂдсѓѓжЂјУеђсЂДсЂ»сЂфсЂёсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

сЂЙсЂџсђЂтѓЙТќютю░сЂ«сЂѓсѓІта┤ТЅђсѓёУЌфсЂ«сЂѓсѓІта┤ТЅђсЂфсЂЕсЂ«У┐ЉсЂЈсЂФсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓњУеГуй«сЂЎсѓІсЂ«сЂ»жЂ┐сЂЉсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓтѓЙТќютю░сЂ«сЂЮсЂ░сЂФсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓњУеГуй«сЂЌсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂесђЂсЂЮсЂ«тю░тйбсѓњтѕЕућесЂЌсЂдт«╣ТўЊсЂФжБЏсЂ│УХісЂѕсѓЅсѓїсЂдСЙхтЁЦсѓњУе▒сЂЌсЂдсЂЌсЂЙсЂєта┤тљѕсЂїсЂѓсѓісђЂУЌфсЂїУ┐ЉсЂЈсЂФсЂѓсѓІта┤тљѕсЂ»сѓцсЃјсѓисѓисЂфсЂЕсЂ«жџасѓїт«ХсѓњСйюсЂБсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂЊсЂесЂФсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓтѓЙТќютю░сЂїсЂѓсѓІта┤тљѕсЂ»2mС╗ЦСИіжЏбсЂЌсЂЪта┤ТЅђсЂФУеГуй«сЂЌсђЂсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЂ«У┐ЉсЂЈсЂФсЂѓсѓІУЌфсЂ»тЉетЏ▓3mсЂ╗сЂЕтѕѕсѓіТЅЋсЂёсѓњсЂЌсЂдсЂісЂЇсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

сЂЙсЂЪсђЂтЅЇУ┐░сЂ«сѓѕсЂєсЂФсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓњУеГуй«сЂЎсѓІжџЏсЂ»жЂЕтѕЄсЂфжФўсЂЋсЂїт┐ЁУдЂсЂФсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓсѓцсЃјсѓисѓисѓёсѓисѓФсЂ»тіЕУх░сЂфсЂЌсЂДУ╗йсђЁсЂе1№йъ2№йЇсЂ╗сЂЕУи│У║ЇсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсђЂсЂЮсѓїсЂъсѓїсЂ«уЇБсЂФсЂѓсЂБсЂЪжФўсЂЋсЂ«сЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓњУеГуй«сЂЎсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓІсЂ«сЂДсЂЎсђѓ

сЂ╗сЂІсЂФсѓѓсђЂТјўсѓіУ┐ћсЂЌт»ЙуГќсЂФсЃ»сѓцсЃцсЃ╝сЃАсЃЃсѓисЃЦсѓёсЃѕсѓ┐сЃ│сѓњсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЂ«УХ│тЁЃсЂФТЋисЂёсЂЪсѓісђЂТДўсђЁсЂфТЮљУ│фсЂ«сЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓњжЄЇсЂГсЂдСй┐ућесЂЌсЂЪсѓісЂЎсѓІсЂфсЂЕсѓѓті╣ТъюуџёсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

сЃ»сѓцсЃцсЃ╝сЃАсЃЃсѓисЃЦсЂФсѓѕсѓІжў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЂ«УеГуй«Тќ╣Т│Ћ

сЃ»сѓцсЃцсЃ╝сЃАсЃЃсѓисЃЦсЂФсѓѕсѓІжў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сЂ»Т»ћУ╝Ѓуџёу░АтЇўсЂФУеГуй«сЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ

т«│уЇБт»ЙуГќсЂ»тю░тї║№╝ѕжЏєУљй№╝ЅтЇўСйЇсЂДсЂ«тЇћтіЏсЂїт┐ЁУдЂ

уЇБт«│т»ЙуГќсЂ»тђІС║║сЂДУАїсЂБсЂдсѓѓТёЈтЉ│сЂїсЂфсЂЈсђЂжЏєУљйтЇўСйЇсЂДтЇћтіЏсЂЌсЂдУАїсЂБсЂдсЂёсЂЈт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ

сЂЙсЂџсЂ»сђЂжЏєУљйтЁеСйЊсЂесЂЌсЂдсђЂуЋЉсЂ«сЂѓсѓІтю░тЪЪсѓњуЇБсЂЪсЂАсЂ«сѓесѓхта┤сЂеУфЇУГўсЂЋсЂЏсЂфсЂёсЂЊсЂесЂїтцДтѕЄсЂДсЂЎсђѓ

сђїсЂЊсЂЊсЂ»тЇ▒сЂфсЂёта┤ТЅђсЂасђЇсђїсѓесѓхсЂїт«╣ТўЊсЂФтЈќсѓїсѓІта┤ТЅђсЂДсЂ»сЂфсЂёсђЇсЂеуЇБсЂЪсЂАсЂФтГду┐њсЂЋсЂЏсЂдсЂёсЂЈсЂЊсЂесЂїтцДтѕЄсЂДсЂЎсђѓтю░тЪЪсЂ«уџєсЂДтІЋуЅЕсЂ«тІЅт╝исѓњУАїсЂБсЂдсЂ┐сЂЪсѓісђЂТЪхсѓњт╝итїќсЂЌсЂдсЂёсЂБсЂЪсѓісЂфсЂЕт»ЙуГќсѓњжђ▓сѓЂсЂдсЂёсЂБсЂдсЂ┐сЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

т«ЪжџЏсђЂтИѓсѓёжЏєУљйСйЈТ░ЉсЂїСИђСИИсЂесЂфсЂБсЂдуЇБт«│т»ЙуГќсѓњУАїсЂБсЂдсЂёсѓІтю░тЪЪсѓѓтцџсЂЈсђЂсЂЮсЂєсЂёсЂБсЂЪтю░тЪЪсЂасЂеУбФт«│С╗ХТЋ░сЂ«ТИЏт░ЉсЂїжАЋУЉЌсЂФсЂ┐сѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓсЂЙсЂџсЂ»сђЂсЂАсѓЄсЂБсЂесЂЌсЂЪтІЅт╝иС╝џсѓётБ░сЂІсЂЉжЂІтІЋсЂфсЂЕсђЂТЦйсЂЌсЂЈтДІсѓЂсѓЅсѓїсѓІсѓѓсЂ«сЂІсѓЅуЮђТЅІсЂЌсЂдсЂёсЂЈсЂ«сѓѓУЅ»сЂёсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

сЂЙсЂЪсђЂСИђсЂцсЂ«т«ХсЂїТюгТа╝уџёсЂфсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сѓњт░јтЁЦсЂЌсЂдсѓѓТёЈтЉ│сЂїсЂфсЂёсЂЪсѓЂсђЂжЏєУљйтЁеСйЊсЂДСИђТќЅсЂФтљїсЂўсЃгсЃЎсЃФсЂ«т»ЙуГќсѓњсЂЌсЂдсЂ┐сЂдсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓ

сѓцсЃјсѓисѓисѓёсѓисѓФсЂфсЂЕсЂ«тІЋуЅЕсЂІсѓЅУЙ▓СйюуЅЕсѓњт«ѕсѓІсЂФсЂ»

уЇБт«│т»ЙуГќсЂ»сђЂУЙ▓СйюСйюсЂ«уе«жАъсѓёУбФт«│сѓњУхисЂЊсЂЌсЂдсЂёсѓІуЇБсЂ«уе«жАъсЂФсЂѓсѓЈсЂЏсЂджЂЕтѕЄсЂфтЄдуљєсЂїт┐ЁУдЂсЂДсЂЎсђѓсЂЙсЂЪсђЂт«ЅтЁеу«АуљєсѓёсЃАсЃ│сЃєсЃісЃ│сѓ╣сѓњтЙ╣т║ЋсЂЌсЂфсЂЉсѓїсЂ░сЂфсѓЅсЂфсЂёсЂесЂёсЂєуѓ╣сѓёУеГуй«сЂ«жЏБсЂЌсЂЋсЂфсЂЕсђЂтђІС║║сЂДт»ЙуГќсѓњУАїсЂєсЂ«сЂ»жЮътИИсЂФтј│сЂЌсЂёсѓѓсЂ«сЂасЂеУеђсЂѕсЂЙсЂЎсђѓтю░тЪЪсЃ╗жЏєУљйсЂДтЇћтіЏсЂЌсЂдт«│уЇБт»ЙуГќсѓњУАїсЂёсђЂуЋЉсѓёУЙ▓СйюуЅЕсѓњт«ѕсѓїсѓІжЏєУљйсЂесЂЌсЂдсђЂсЂ┐сѓЊсЂфсЂДТѕљжЋисЂЋсЂЏсЂдсЂёсЂЈт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓІсЂеУеђсЂѕсѓІсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

жќбжђБтЋєтЊЂ

т«│уЇБт»ЙуГќсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«жў▓уЇБсЃЋсѓДсЃ│сѓ╣сђђ50Тъџсѓ╗сЃЃсЃѕ

https://www.kensetsu-shizai.com/products/list.php?category_id=816